|

| 利休と本覚坊 |

1 利休の賜死の謎を巡って(1)―― 有楽斎の激昂

「利休の弟子に三井寺の本覚坊なる者がいたが、あるいはその人物の手になるものではないかと思われる節がある。長く筐底(きょうてい)に蔵していたが、今やそれを私流の文章に改め、輻輳(ふくそう)している部分は整理し、足らざるところは補い、全篇に亘って多少の考証的説明を加え、一篇の現代風の手記として披露してみたい気持ち、切なるものがある。手記には題はないが、仮りに『本覚坊遺文』と題しておく」(昭和文学全集「本覚坊遺文」井上靖 小学館刊より)

これは、井上靖の著名な小説の冒頭文である。

この冒頭文にあるように、本作は三井寺の本覚坊の視線を通して、利休の賜死の謎について深く掘り下げた映像作品である。

その映像の冒頭は、敬愛する師であった利休が夢の中に出て来て、その師を追う本覚坊と悲愴な語らいを見せる描写である。

「お師匠、お師匠さま!」

弟子の言葉に、利休は振り向いた。

「もう帰りなさい・・・ここは常の道ではない」

「では、この道はやっぱり、あの世の道・・・お師匠さま!」

利休は弟子の言葉を振り切って、霧で霞んだ道を歩いて行った。必死に師を求める弟子が、そこに置き去りにされたとき、本覚坊は覚醒したのである。

季節は冬。

外には雪が積もっていて、そこに朝の陽光が眩しいばかりに当っていた。読経を終えた本覚坊は、声を出して思いを刻んだ。

「おはようございます。怖いお師匠の夢を見ました。お寂しいのではございますまいな・・・お師匠さま、あの冷え枯れた寒い道は、まことあの世の道でございましょうか。あの道は茶湯者にとっては、あの世の道でもあり、この世の道でもある・・・そうでございましょう?」

読経後、本覚坊は眩しい陽光の中を歩いて行く。

|

| 国宝指定・有楽斎の如庵(ウィキ) |

有楽斎は茶杓を出して、それが古田織部の作であることを特定した。彼は沈黙の中から、核心に触れる言葉を静かに吐き出した。

「千利休、切腹。山上宗二、切腹。古田織部も切腹。これと言われる茶湯者になるには、誰も切腹しなければならぬのか・・・」

この言葉に、本覚坊の表情は敏感に反応し、顔色に変化が見られたが、有楽斎は座敷に移って、本覚坊を相手に話を繋いでいく。

「利休殿が死を賜ってから、何年になるかな?」

「27年になります」

「そんなになるか・・・私はみっともなく生き残っているという訳だ・・・利休殿が死を賜った訳は、本当のところはどうなのだろう・・・様々に噂され、取り沙汰されているが・・・」

「茶道具を高値に売りさばいて、私利を欲しいままにした」と大徳屋。

彼は茶道具店の主人で、本覚坊を案内した男である。

「それはなあ・・・世の有象無象に、本当にいい物をいいとして納得させるには、値段で示すのが一番手っ取り早い。大徳屋はいつもそれで儲けた」

「恐れ入ります」と大徳屋。

「利休殿が眼をつけ、お拾いになる物はみんないい・・・それに高価をつけたとて非難するに当るまい。偽って、詐欺を働いたのとは大違い」

「讒言(ざんげん)によって不幸を招かれた、との噂もございますが」と大徳屋。

「讒言をしそうなのなら沢山いる。五奉行の内、石田治部(三成のこと)が筆頭だろう。どう讒訴したというのか?」

「キリシタンであるとか」

「朝鮮出兵に反対したとかだろう。どうだ、本覚坊?」

「互いに、相和し敬い合うのがお茶の心でありますなら、キリシタンの教えも許し、また他国を侵し戦うことを喜ばないのは、当然でございましょうから」

本覚坊のこの説明に、なお納得のいかない有楽斎は、話題を進めていく。

「他には・・・そなたの屋号の大徳!」

大徳屋の表情が、一瞬変わった。

「ああ、大徳寺でございますかなぁ。あの山門に利休さまの木造が立って、通りくぐる者を足蹴にしていた」

大徳屋の説明に、有楽斎は感情を乗せて反応した。

「そんなつもりで山門におのが木造など、お立てになったりなさるお方と思っているのか!」と。

「手前が何も・・・」と大徳屋。恐縮している。

「そういうことが、一番嫌いな利休殿がじゃ!・・・止めた。このところ腹を立てていかん」

有楽斎は少し激昂した。それを見て笑った本覚坊に、その理由を尋ねた。

「おっしゃり方も、おっしゃることも、東陽坊さまとよく似ておいでなので」

「ちょっと待て。真如堂の東陽坊が死んだのは、慶長三年春のはず。今から二十年も前のことではないか」

「一摘みの野の花草を賞(め)でるは、侘数寄(わびすき)のすること。権力に任せて千本の花を醍醐に咲かせるなどもってのほかと、醍醐の花見の最中に、太閤さまに見切りをつけるように死んでいかれました」

「東陽坊の話、もっと聞かせてくれ」

「あのとき、真如堂の紅葉を何年ぶりかで見たくなり、ふらふらと山門をくぐりまして・・・」

回想シーン。

|

| 紅葉の真如堂 |

その紅葉の境内を歩いていく本覚坊の後方から、声がかかった。東陽坊である。二人は懐かしそうに手を取り合って、語り合った。

「若いのに、どうして身を隠してしまったのだ。師匠を喪った悲しみは分るが、師匠を失くしたればこそ、茶の道に励まねばならんのではないか」

「はい」

「茶の道に入ってからには、茶で身を立てんことには他に何の取り得もなかろうが・・・利休殿が最後にここに見えたとき、お前さまも一緒だったかな」

「お供をしてまいりました」

「あのとき黒釉(注1)の長次郎(注2)の茶碗をいただいたのだ。懐の広い薄造りの美しい茶碗だ。さあ、寄って行きなさい。一服差し上げよう」

本覚坊は東陽坊に誘われて、茶室に入った。

茶室の中で、東陽坊は戦国乱世の茶の精神文化に言及した。

「利休居士が亡くなられてから6年が経って、大徳寺の古渓和尚が他界された。これで一つの時代が終った。お二人で、それぞれの片方の端を握っておられた。一つの時代が終ったのだ。そして、乱世の茶も終った。戦国乱世の茶。茶を喫して、戦場に赴く。そして合戦の中に身を投じて、討ち死にして果てる」

更に、回想は遡る。

戦国の乱世の只中。城内に、茶を点(た)てている利休がいる。一人の武将がそのお茶を飲み干し、利休に一言言い添えた。

「利休居士のお点前(注3)をいただき、思い残すところはありません」

「それはようございました」と利休。

映像はその直後に、激しい戦場を映し出し、茶を喫した武将の馬がいななき、倒れた。武将もまた同時に倒れていった。

この時代、喫茶の風習が、このような戦場の武士たちの精神統一のために求められていて、そこに千利休という稀有な文化人が存在したということ。東陽坊はそれを本覚坊に語ったのである。

その語りは続く。

「それにしても、利休殿の茶は凄かったな。茶人として、他の者が持っていないものを持っていた。人間の型も並外れて大きかった。茶に命を張っていた。それだけに激しかった。激しかったから、生命を全うすることができなかった。太閤さまから死を賜ったにしても、結局のところは、利休殿ご自身が招いたことではなかったか。利休殿の茶には、刀なしで勝負しようというところがあった。太閤さまは刀を置いて、茶室で利休殿と対された」

「そうなると、師匠には・・・」

「勝てない」

東陽坊はそう言ってのけた。

更に、利休の茶室に入って、会話が繋がる。

「一体太閤さまは、どのくらい利休殿の茶室に入っているかな?」

「何十回、或いは何百回」

「入るたびに、死を賜っていたようなものだ」

東陽坊の鋭い指摘が、利休の死の深層を言い当てていたかも知れなかったのである。

(注1)黒い釉薬のこと。一般に釉薬の使用によって化学反応が起こり、陶器の美しい光沢を保証すると言われる。また焼き物の強度を保ち、吸水性を抑えることで、耐久性が増す効果がある。

|

| 楽焼・長次郎 |

(注3)茶を点てる作法のことだが、それを点てる自分の心遣いを相手に届けるという含みをも持っている。

2 利休の賜死の謎を巡って(2)―― 愛弟子の煩悶

その後、秀吉を茶室に招く利休が回想され、そこに有楽斎の声が追いかけていく。

「太閤さんは太刀を取り上げられ、茶を飲まされ、茶碗に感心させられる。その度に殺されている・・・死を賜っている。太閤さんだって、一生の内一度くらいは、そうした相手に死を賜らせたくもなるだろう・・・それで遂に京を追放して、堺に下された。一体何があったんだ。本覚坊に心当たりはないのか」

本覚坊は答えられない。

「結局、分らずじまいか・・・」

有楽斎の疑問に答えられない本覚坊は、「泊まっていけ」との誘いを丁重に断って、夜の月の明かりの下を帰って行く。

彼は川のせせらぎを耳にしながら、心の中で呟いた。

「この川の水を見るたびに思います。この川の流れの末の淀川の、淀の船乗り場から、追放のお言い渡しを受けて、堺へ行かれる師匠利休を乗せた舟が流れていった」

このモノローグの中に、そのときの利休の覚悟を括った表情が映し出されていく。

更に、モノローグは続く。

「お二人は師匠が堺に行って、蟄居(ちっきょ)している間にお上のお憤りも解けて、再び京へ帰れるものとお考えだったものと思います。そうでなかったら、なかなかどうして、太閤さまのお怒りに触れて死に処に向う者をお見送りになれるものではありません。だが師匠はやがて、自分を見舞ってくる死の運命を見通されていたのではないでしょうか。そのときのお姿とお顔。お送りに行けなかった私の瞼にまざと、浮かべることができましたのは、あのときの凄まじいまでのご様子を瞼に覚えていたからでございます」

「時は天正16年9月4日の朝、ところは師匠利休の聚楽屋敷」

このモノローグによって、時代が遡及されて語られていく。

本覚坊は利休に呼ばれて、大事なお茶会の準備を承ることになった。茶会の目的は、古渓が九州に流罪されるに際して、彼を見送るためのもの。

流罪に処断したのは秀吉。

その秀吉から賜った掛け軸を茶室にかけておけ、というのが利休の命だった。お咎めを恐れて逡巡する本覚坊に、利休は「それだから、掛けるのじゃ」と言い切ったのである。本覚坊は「はい」と返事するが、震える気持ちを隠し切れなかった。

その大胆不敵な茶会が催されて、三人の客人は悠々と帰路に就いた。慌てて掛け軸を外そうとする本覚坊に、利休は「暫くそのままにして置くよう」と言い放ったのだ。

そのときの本覚坊の思いが、モノローグとなる。

「半日も崩さないで、そのお姿を続けていられた強いお志。それは太閤さまへのご権力へのお挑みでなくて、他に考えられましょうか・・・そして、淀川のあの舟のお姿。太閤さまの仕返しを、面(おもて)を上げてお受けになっておられたのでございます」

|

| 本覚坊 |

「お師匠さま、有楽斎さまは本当のところが知りたいと、お悩み・・・私として今晩ほど哀しく、もどかしく、こんなつらいことは初めてでございます。一体何があったのでございます?」

そこにあった利休の位牌が、愛弟子に答えていく。

「どのようにでも、そなたが思えば良いではないか」

「それでも、どうぞお聞かせ下さいませ」

「私が生涯を尽くし、命を縮めてまでした苦悩を言えというのか。本覚坊は、そのような情けなしであったのか」

「すみません。もう言いません、申しません。どうか、お許し下さいませ・・・お許し下さいませ」

愛弟子は今や身体化された師匠の人格像に向かって、これ以上何も反応できなくなってしまった。

3 利休の賜死の謎を巡って(3)―― 有楽斎の執着

元和(げんな)5年。

本覚坊の草庵に、春がやって来た。

そこに有楽斎が、突然訪ねて来た。

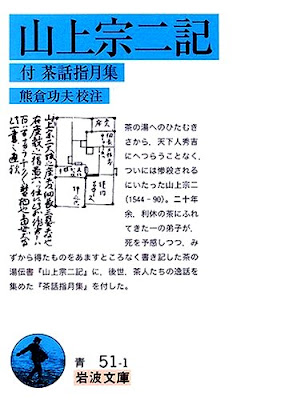

彼の用件は、岡野江雪斎から託されたという山上宗二の書の写しを借りに来たのである。彼は宗二についての話を本覚坊に求めて、本覚坊は山崎の妙喜庵での出来事を回想する。

そこでは、暮六つ(午後6時頃の時間)から始まった茶事が一向に終る気配がなく、いつか夜も更けていた。本覚坊は手燭(てじゃく)を持って、次の間に控えていた。そこに突然声が聞こえてきた。本覚坊は耳を立ててそれを聞く。

「“無”と書いた軸を掛けても、何もなくなりません」

宗二の激しい口調だった。

「手燭!」

宗二のその声で、本覚坊は襖の隙間から手燭を差し出した。そこに、再び宗二の力強い言葉が空気を切り裂いた。

「“死”と書いた軸の場合は、何もかもなくなる。“無”ではなくならん。“死”ではなくなる」

利休は宗二を顧みて、力強く頷いた。

本覚坊からその話を聞いた有楽斎は、頷きながら語った。

「明王のようだった?」

「そうなんでございます」

「それなら確かに、山上宗二だ。宗二は灯火の照り返しを受けずとも、怪異な顔をしているからな。床には、“死”と記した軸でも掛かっていたのかな?」

「でも、そのような不吉なものは・・・」

「奴ならやる。それにしても、上手く言ったものだなぁ。“無”ではなくならん。“死”ではなくなる・・・ううむ・・・かつて、大阪城で秀吉公の茶頭(さどう・注4)の一人でもあった山上宗二だ。聞くところでは、秀吉公のご機嫌を損じて、追放になったというが・・・太閤の軍に取り囲まれた小田原城から抜け出て来た山上宗二は、わざわざ捕らわれるかのようにして捕らえられ、早速に、太閤秀吉の茶頭を命じられて、点前を務めさせられた」

(注4)茶の師匠であり、相談役のこと。安土桃山時代に千利休らが信長、秀吉の茶頭を勤めた。

ここで山上宗二と秀吉の確執が、遂に、宗二の死を招いた事件が語られる。

場所は小田原早雲寺本堂の煌(きら)びやかな一室。

とても茶席とは思えない派手さが映し出されて、そこに正客(しょうきゃく・注5)としての秀吉が、宗二に茶の点前を命じた。宗二は棗(なつめ・注6)を懐から出し、点前を続けようとした。秀吉は宗二の作法が真の台子(だいす・注7)でないことを指摘したとき、あろうことか、宗二はそれを認めた後、秀吉にきっぱりと言い放ったのである。

「位人臣(くらいじんしん)を極め、ことさらに仰々しく、勢威を誇示する。そんな精神では所詮、茶の心は会得できませんぞ。自由自在の草体こそ達人の技。上様にはご無理でしょうな」

この言葉が、秀吉の逆鱗に触れてしまった。

|

| 小田原早雲寺 |

「耳を削げ!鼻を削げ!」

この秀吉の言葉に宗二は自ら反応し、側近の武士の刀を奪って、割腹して果てたのである。今にも息果てんとして雄雄しく立ち往生する男は、俗世に刻む最後の顔に、眼の前の権力者を嘲笑う蔑視感情を滲ませていた。

(注5)茶会に於いて、一番上座に座る茶席の主賓。

(注6)薄茶を入れる容器である、薄茶器の一つ。

(注7)「天地二枚の板でできた茶道具を飾る棚。飾り方に一定の規式があり、これを台子飾りという。この規式は能阿弥が『書院の七所飾』を参考に『書院の台子飾』を制定したとされる。真台子・及台子・竹台子・桑台子・高麗台子などがある。台子は元来は禅寺の茶礼に使用していた道具で、文永四年(1267)南浦紹明(なんぽしようみよう)が宋から将来したと伝えられ・・・」(「茶の湯の楽しみ」HP・茶道用語より)

織田有楽斎を見送った本覚坊は、まもなく草庵に戻った。

彼は草庵で待つ利休に挨拶をし、心の中の会話を繋いでいく。

「しかし世間というものはうるさいものだな。生きているときは生きているときで、死ねば死んだで・・・」

「申し訳ございません」

「そなたが謝ることはない」

「一服お点てしましょうか」

「ああ、そうしてくれ。もう少し更けたら、わしが点てて進ぜよう」

茶を点てる本覚坊は、利休を見て案じるように言った。

「お寂しそうな顔をなさっていらっしゃいます」

「寂しくはない。あの道を行く枯れかじけて寒いという思いの中には、寂しさはない」

「夢の中では、お師匠さまは、帰りなさいとおっしゃって、お言葉のままにいたしましたが・・・」

「それで良かった。茶の湯を見過ぎ世過ぎにしてはいかん。師、紹鴎(じょうおう・注8)時代はまだ良かった。その後になると、わしや宗二だけでいい」

「ところで、宗二さまは世間で言うようなご最後を遂げられたのでありましょうか」

「良いではないか。生きようと死のうと、山上宗二に任せておけばいい。たとえ、耳鼻を削がれて死のうと、それはそれで茶湯者の本懐」

「私が覚えております、妙喜庵の不思議な夜。あの席には、お師匠の他に、山上宗二さま」

「そう」

「もう一方は?」

「さあ、誰が座るかな」

「あそこには、どなたかがいらっしゃいました」

「あの席は、開けてあったはず」

「でも、どなたかが」

「いいではないか。誰が座っていようと、いまいと。あそこにぴったりと座れる者もあれば、座れない者もある。本覚坊に選んでもらおうか」

|

| 大仙公園内の武野紹鴎像(ウィキ) |

三度、本覚坊と有楽斎の対話。

大徳寺で開かれた利休忌でのこと。

ここでも一方的に、有楽際が語っていく。

「実は、例の山上宗二のじっくり眼を通し終わって、そこへお返ししようと思いながら、小田原攻めのことを思い返してなぁ。城内では、明日をも知れぬ武将どもを相手に、山上宗二が茶を点て、箱根では、利休殿が韮山や山中攻めの武将のために茶を点て、茶を喫しては死んでいく。敵も味方も・・・利休殿は、沢山の武人の死に立ち会っている。どのくらいの武人が、利休殿の点てる茶を飲んで合戦に向かったことか。そして討ち死にしたことか。あれだけ沢山非業の死に立ち会っていたら、義理にも畳の上では死ねんだろう。そうじゃないか。茶室を禅の道場にした訳ではない。死を決める場所にした・・・古田織部も・・・」

そこに、武将古田織部が馬上の人として映し出された。彼は先頭に立って戦場を駆け抜けて、敵陣に突っ込んでいく。まもなく戦場から解き放たれた織部は、利休の点てた茶を飲んで、再び戦場に戻っていくのである。

「本覚坊も一度、そのような厳しい茶の湯の席に臨んでみとうございました」と本覚坊。

「残念ながら、もうそのような席に臨むことは難しいだろう。時代はすっかり変わってしまった。茶の湯もまた変わらねばならぬ。武人も茶人も皆交代していく。利休殿の亡き後は古田織部の時代。そなた、古田織部について何か話はないか」

過去に執着する有楽斎の熱心な姿勢に、本覚坊は織部との思い出を回想していく。

時は、慶長15年夏。

関が原の戦いも終わり、織部が二条城の家康の元に茶道師範として出入りしていた頃のこと。本覚坊は伏見の織部屋敷を訪ねた。

そこで本覚坊が見たものは、床に掛かる利休の掛け軸。そこに書いてある十文字こそ、利休の茶道精神を伝えるメッセージであった。

「侘数寄常住 茶之湯肝要」

「利休殿の全てが入っている言葉だ。茶の心は四六時中、寝ても冷めても心から放してはいけない。茶を点てることも怠るなということ。これほど恐ろしい自戒の言葉はない。利休殿は自刃なさる最後の瞬間まで、この心をお放しになっていなかったのではないか。そのような方が、どうして私利を貪ろうと思って道具を売るか。どうして寺の山門などに己が木像を立てようかと思うか!」

本覚坊は涙を堪えながら反応する。

「お師匠はお幸せでございます。そのように織部さまに分っていただいて」

「いや、大切なところは分っていない。最後のお気持ちが分らない。利休殿が堺にお移りになってからの十何日、利休殿はどのようなご心境にあったか、その最後のお気持ちが分らない。長年、一番身近にお仕えしていたそこもとは、いかがお考えか?」

「さあ、私などには・・・」

「利休殿は、太閤さまにお詫びすればお助かりになったのに。いかようなお憤りであれ、解けぬはずはなかったと思うが、一言も申し開きはなさらなかった。誰にもおすがりにはならなかった・・・」

|

| 古田織部画像(ウィキ) |

「お師匠の最後のお心が、そこに入っているのでございましょうか」

「銘は泪」と一言。

織部は利休を未だに忘れないで、位牌を拝んでいるのである。

そのことを有楽斎に話す本覚坊の眼からも、涙が溢れている。

「泪・・・これでわしの織部観も決まった」

「どのようにでございます。お教え下さいませ」

「織部は、師の利休に殉じようとしていた。死に場所を探していたんだ。死に遅れたと思われたくなかったからだ。大阪城が落城して、大阪方に出入りをしていた者の糾明があった。織部は茶をもって大阪方に通じていたと言われての処断だ」

「私に助命を乞えば、助けようもあったのに・・・しなかった。利休殿が申し開きをなさらなかったように、利休師匠に殉じたのだ。あの山崎の妙喜庵の異常な茶事の客席にいたのは、確かに織部だ。織部は見事座りおった」

|

| 山崎妙喜庵(ウィキ) |

その茶室に居たのは、利休、山上宗二ともう一人、それは古田織部だった。本覚坊は有楽斎の指摘によって、そのことを確信したのである。

確信した本覚坊の、心の中の呟き。

「あそこにおられたお三方の間には、言ってみれば、死の約束が取り交わされたに違いございません。それぞれのお心の中で」

本覚坊は、織部の死が三人の間で交わされた盟約の遂行にあると考えたのである。そのことを、有楽斎に問いかけた。

「盟約をか?うむ、そうかも知れん。宗二も腹を切り、利休殿も腹を切り、織部も腹を切った。もうこれで、腹を切りそうな茶人はなくなってしまった。わしは腹を切らん。腹を切らんでも茶人だよ。ハハハハ」

有楽斎の表情には、明らかに自分だけが取り残されたという思いが滲み出ていた。

4 利休の賜死の謎を巡って(4)―― 宗旦の疑問

元和7年、冬。

本覚坊の草庵に、利休の孫である宗旦が訪ねて来た。

「祖父に一体何があったのだ。天正18年の秋頃から、死を賜るまでの半年の間、祖父は、朝、昼、晩と一日三度の茶会を務めている。全部で百度近い茶会を開いているではないか」

「はい、あの時期ほど、宗匠が茶の湯に真剣に打ち込まれたことはありません。茶人というものは、茶さえ点てていればよい。全身でそのようにお言いになっていられるかのように、お見受けいたしました」

「その間に、太閤さまは5度祖父の席にお越しになっている」

それが、あくる正月下旬の、家康公をお迎えした前後のことかと思われますが、太閤さまご不興の知らせが伝わり、それによって事情は一変してしまいました」

「なぜだ」

「長年あのように重く用い、いかなることもお許しなっていたお茶頭利休に対して、太閤さまがあのようにお怒りになるということは、あの時期に於いては、ただ一つの場合しか考えられないのではないかと思います」

「ただ一つの場合?」

「はい。それはご自分が全力を挙げて成し遂げようと為され、そのときの到来を今や遅しと、息を潜めて待っておられた朝鮮出兵のことについて、宗匠がお気に召さないことを口走り、それがお耳に入ったということでございましょう」

「そのため、追放に?」

|

| 千 宗旦(ブログ) |

5 利休の賜死の謎を巡って(5)―― 病床の有楽斎 ―― 床の間の「花」と「刀」の配図

それから何日か経った夜、本覚坊の草庵に大徳屋からの使者が来た。

有楽斎が倒れて、病の床に臥しているという話だった。驚いた本覚坊は、直ちに有楽斎の元に会いに行ったのである。

有楽斎は病の床に臥していたが、いつもの鋭い眼光を失っていなかった。言葉は重く沈んでいて、それはまるで死を迎える前の禅僧のようでもあった。

「せめて、利休居士がどんな気持ちで死んでいかれたか知りたい・・・」

本覚坊は有楽斎に近づいて、彼の最後の願いのようなその言葉に、思いを込めて反応していく。

「私は毎日、お師匠さまとお話をいたします。夢でもお姿を見ます。先日夢の中で、お師匠さまは、最後のお気持ちをご自分の言葉でお話下さいました」

「夢の中でか?」

「はい。天正19年2月26日、お師匠さまは急に堺から京に呼び寄せられました。そして28日の朝。そのときお師匠さまは、最後のお茶を点てようとなさっておりました・・・」

場面は、利休屋敷。

|

| 豊臣秀吉像(ウィキ) |

利休が永遠の別れの挨拶をしたとき、秀吉は静かに答えた。

「何も別れなくてもいいだろう」

「そういう訳にはまいりません。死を賜りました」

「そうむきにならなくてもいい」

「上様からは沢山のものをいただいてまいりました。茶人としての今の地位も、力も、侘数寄への大きいご援助も。そして最後に死を賜りました。これが一番大きい頂きものでございました。死を賜ったお陰で、宗易は侘び茶というものがいかなるものか、初めて分ったような気がしております。堺へ追放のお達しを受けたときから、急に身も心も自由になりました。

長年、侘数寄、侘数寄と言ってまいりましたが、やはり、衒(てら)いや身振りがございました。それが突然、死というものが自分にやってきたとき、それに真っ向から立ち向かったとき、もうそこには衒いも身振りもございませんでした。侘びというものは、何と申しますか、死の骨のようなものになりました」

「それはそれでいいではないか。むきになるなと申すに・・・」

「上様はこれまで、茶人としての宗易の全てをご承知の上で、お付き合いくださいました。そして採るべきところだけを、おとり上げになってになっていらっしゃいました。ところが今度初めて、宗易の何もかもひとまとめにして、お取り捨てになりました」

「そんなことを言うなら、宗易も同じことではないか。余から採るべきところだけを採って、そこで余と付き合っていた」

「そうでございます。それで良かったのでございます。それなのに、上様は刀をお抜きになりました。そうなれば、宗易は宗易で、上様に対して刀を抜く外ございませぬ・・・上様に、上様としてお守りにならぬものがあるように、宗易にもまた、茶人として守らねばならぬものがございます。刀なんか抜いてお見せにならず、いっそのこと腹立ち紛れに、バッサリとお斬り捨てになればよろしかった。堺追放をお言い渡しになったとき、聞こえましたぞ、お声が。茶が何だ。侘茶がなんだ、そんなものは初めから大したものとは思っておらん。付き合ってやっただけだ」

「利休!」

「上様が、本当の上様になられたことで、宗易も本当の茶人宗易にならねばなりませなんだ。お陰さまで、長い悪夢から覚めることができたように思います」

ここまで語って、本覚坊は病床の有楽斎の激しい息遣いを感じとった。

本覚坊は、なお語っていく。

「師匠利休は、太閤さまのお力によって、この現世の中に、富とも、力とも、考え方とも、生き方と、関係のありませぬ小さな場所を作ろうと致しました。そのようなことは元々無理なこと・・・」

「自分一人がそこに座っていれば良かったのだ」

「はい。その通りでございます。それなのに、太閤さまから、大名武将まで、大勢の方をそこに入れようとなさいました」

「とんでもない間違いだ」

「上様から死を賜ったとき、お師匠はきっとそれがお分かりになったと思います。というより、長い間忘れていたものに、お気が付かれたのでございます」

「それは何だ・・・」と有楽斎。その声に元気がない。

「妙喜庵の二畳の席を作った時の初心を、思い出すことがお出来になったのでございます」

利休の茶室。

「あの席は余の命令で作った席じゃ。それなら、太閤が入っても良いはず・・・」

|

| 千利休像・長谷川等伯画(ウィキ) |

「上様をお入れするためではなく、宗易自身が座るために作った席。茶人宗易の砦でございました。一兵一卒とてなく、ただ一人立てこもって、世俗と戦う砦だったのでございます。私の師の紹鴎が、連歌の極みは、枯れかじけて寒いというが、茶の湯の果てもまた、かくありたいものであると申しておりましたが、ご命令で堺に移りましてから、ずうっと死が見えております。死が客になったり、亭主になったり、枯れかじけて寒い茶の湯の果ては、こういうものであろうかと・・・」

「分った、分った。とにかく宗易は腹を切らなくてもいい。気を取り直して、もう一服点ててくれ」

「そういう訳には参りませぬ。宗易の最後の茶を見るために、大勢の方々が書院の広間に既にお詰めでございます」

「何!」

「その中には上様と戦って破れ、死んだ方々も大勢いらっしゃるかと思います。お気をつけ遊ばしませんと」

秀吉は、この利休の言葉に表情を硬化させた。

「では上様。これでお別れします」

秀吉はもう何も答えない。床の間に飾ってある花と刀の配図を一瞥した後、静かに茶室を後にしたのである。

利休は茶室の外に待機していた本覚坊を迎えて、心の底から喜びの気持ちを伝えた。本覚坊は今、利休の前に座っている。利休はその弟子に茶を出して、涙を堪えながら本覚坊はその茶を喫したのである。

6 有楽斎の臨終 ―― 本覚坊の視線の向こうの、「冷え枯れた磧の道」

夢の世界。冒頭のシーンである。

そこで本覚坊は、師匠を追いかけて行った。再び利休茶室が映されて、そこで利休は夢の道について、きっぱりと言い放った。

「あの道は、私一人の道。本覚坊などの入ってはならぬ道」

「どうしてでございましょう?」

「茶人としての利休の道。他の茶人には、それぞれ別の道がある。良し悪しは知らぬ。利休は戦国乱世の茶の道として、あの冷え枯れた磧(かわら)の道を選んでしまった」

「あの道は一体、どこまで続いているのでございましょうか」

「限りなく伸びている。しかし、合戦のなくなる時代がくると、顧みられなくなってしまうだろう。誰にも・・・あれは利休一人の道だから、利休と共に消えるがいいと思っている」

「師匠お一人の道・・・」

ここで映像は、有楽斎の病の床に戻る。

本覚坊の以上の説明で、有楽斎は悟り切った者のような呻き声を上げた。

「よく分った・・・これで、心残りはない。かたじけない・・・ううん・・・あ、もうそろそろ武将たちが露地を行くようじゃ。私も行かねば・・・」

弱った体を起き上がらせてくる有楽斎を、本覚坊はその体を抱きとめて、押しとどめた。

「まず、茶室にお入りになる御面々は、徳川家康公・・・」

その言葉を繋いで、本覚坊は次々に武将の名を読み上げ、更に今は亡き茶人や僧侶などの名を挙げていく。映像は、彼らの晩年の姿を映し出した。彼らは、両側を蝋燭(ろうそく)の明かりで照らし出された一本の道を歩いていく。そして、彼らは小さな茶室に収まっていて、その前に利休の点前が続けられているのだ。

有楽斎は本覚坊を呼び、彼の助けで起き上がってきた。

起き上がってきた病人は、利休の点前のイメージの中に入り込んで、自らも手でかたどった利休の茶碗を飲み干した。外の屋根瓦には、激しく雹(ひょう)が吹きつけてきて、病人は再び床に臥した。侍医が病床に入って来て、有楽斎の加減を窺っている。

本覚坊はそのとき、自刃を迎える利休の姿を想起した。

病人もまた、利休の最後の姿にその思いを預け入れていく。彼は利休と同じように、再び手でかたどった刀を持ち、自刃して果てていったのである。

|

| 本覚坊と有楽斎 |

「元和7年12月13日、織田長益、有楽斎さま御他界」

これが、本覚坊の最後のモノロ-グとなった。

本覚坊は自ら茶を点てて、それを静かに喫したのである。

彼が見つめる視線の向こうには、冷え枯れた磧(かわら)の道が続いていて、その道を本覚坊も歩いていく。師利休の道の後を追うかのように。

(以上の台詞の殆んど全てを、「89年鑑代表シナリオ集 映人社刊」から引用した。更に、原作である「本覺坊遺文 井上靖著 小学館刊」を参照にした)

* * * *

7 逆転の小宇宙―― その名は「利休茶室」なり

以下の私の論考は、見事なまでに虚構の原作を、見事なまでに虚構の映像によって、季節感に富む柔和な色彩を借景にしてフィルムに刻み付けた、見事なまでに一級の人間ドラマであることを前提に言及したものである。

|

| 利休の茶室・にじり口(明々庵)(ウィキ) |

利休の茶室に何百回も入った秀吉は、その特定の狭隘な空間の中で、自らに被した権力的衣裳が悉く剥がされていく。権力的衣裳が剥がされた男は、茶道という厳しくストイックな芸術の、その濃密なエッセンスに全く届き得ない、一つの凡俗なる身体をそこに晒して、なお内側で膨らんでいる驕慢な自我を、その狭隘な空間の内で苦々しく踊らせる他はなかった。

しかも、茶道という芸術の名に於いて、その茶道の師匠である利休によって茶室の空気が支配されているのだ。まさにその小宇宙の内に、権力関係の逆転が生じたのである。それが、利休の賜死事件の本質であると作り手は考えているのであろうか。少なくとも私は、そのように把握する。

つまり、侘数寄という境地にまで達した、茶道という芸術の厳しさを遂に最後まで理解し得ず、それを形式的にしかなぞることが叶わなかった政治的権力者の世俗性の極まりが、そこにあったということだ。

そして、その世俗性と全く無縁な精神世界を貫徹した男の宇宙が、厳然とそこに対峙していたのである。政治的権力者はそこに這い入ることができず、凡俗な男の醜悪さがそこで晒され、置き去りにされることで、その男にはもはや、その驕慢な自我が唯一すがりつく、「絶対的権力性」に拠って立つことしかなくなったということだろう。

更にその男の「絶対的権力性」をも相対化させるに足る、芸術の見えない力を目の当たりにして、凡俗なる男は。まさにその「絶対的権力性」を表現することによってのみ、自己を正当化できなくなってしまったのである。政治的権力者の惨めさこそが、そこに映し出されてしまったのだ。

そのことを示す、象徴的会話がある。

利休の死後6年経った晩秋。

本覚坊が、真如堂の東陽坊と再会したときのことだ。

その東陽坊の話の中に、利休と秀吉の茶室での緊張感を伝える内容があった。

利休には、その茶室という限定的な空間で、秀吉と刀なしで勝負しようという心があったと指摘した後、東陽坊は、その茶室に刀を置いて入った時点で、秀吉は利休と対峙される緊張感に迫られて、その度に敗北感を味わっていたと読み切ったのである。

東陽坊は、その秀吉が利休の茶室に入った回数を聞いたとき、本覚坊から返ってきた言葉は、「何十回、あるいは何百回」。東陽坊は「入る度に、死を賜ったようなものだ」と言い切ったのだ。勿論、死を命じたのが秀吉で、その秀吉から賜死を求められたのは利休であることは間違いない。

|

| 建仁寺 東陽坊が好んだと伝えられる茶室(ブログより) |

「太閤さんは太刀を取り上げられ、茶を飲まされ、茶碗に感心させられる。その度に殺されている・・・死を賜っている。太閤さんだって、一生の内一度くらいは、そうした相手に死を賜らせたくもなるだろう・・・」

東陽坊は、このような二人の異様な緊張感が頂点に達したとき、利休は秀吉の命で京都からの追放を命じられたと考えたのである。

しかしそれが、利休の賜死事件にどのように脈絡するかについて、東陽坊は疑問を抱くが、観る者には、まさにそのような精神的緊張感の継続力の内にこそ、利休の賜死の本質が内包されていることが了解されるだろう。

なぜなら、茶室の、そのより狭い躙(にじ)り口(注9)から、その身を屈めて、茶室という侘数寄を本旨とする小宇宙に這い入る動作の中に、既に「世俗的な冠」の全てが完全に解体されてしまうのである。

「躙り口」とは、世俗と超俗の絶対的な境界線なのだ。

世俗を捨てた向こうの世界には、唯、「無」の世界のみが待機する。その「無」の世界を仕切るのは、超俗の世界で、他の何ものにも変えられない固有の存在感を示す精神が、眩しいまでにその光彩を放っているのだ。その光に当てられた世俗の最高権力者の魂は決定的に相対化され、その未熟を俯瞰されてしまうのである。

世俗の権力者は、しかし脱俗の空間の中に世俗を丸ごと投げ入れていくのだ。そうしなければ、心の世界の勝負に負けた惨めさを常に味わされてしまうからである。その世俗が極まったとき、そこに「黄金の茶室」が誕生してしまったのである。

しかし利休は、「無」の世界によって、それを精神世界の根柢に於いて否定しまった。

この双極的な世界に身を預ける二つの自我は、必然的にその対立の実相を顕在化させる外はなかったのである。恐らく、それを顕在化させるに足る契機はどのようなものであっても良かったのだ。何か、そこに権力者の気分を少しでも害させるものが存在すれば、それが、対立する二つの自我の内包する基本矛盾を劇的に騒がせてしまう何かになってしまうということだろう。

(注9)客室への出入り口のこと。高さ65センチほどの狭隘さの中に作られていて、にじり込んで客室に入っていくことに由来する、言わば、「縮み志向」という日本文化を象徴する、茶道の世界のエッセンスに通じる言葉。

|

| 利休 |

それは、世俗の権力と文化の権威を頑なに代表する者の必然的帰結でもあった。またそれは、何もかも黄金で塗りたくざるを得なかった者と、遂にその世俗の極みに妥協を強いることを棄てようとした者との、不可避なる確執の不可避なる帰結でもあった。

伝えられるところによると、秀吉の「黄金の茶室」は、秀吉を麾下(きか)に従えていた時代の信長の「黄金の茶室」をなぞったものであると言う。

いずれの茶室の造営にも、利休は関与しているとも言われているが、戦国乱世を代表する二人の天下人に重用されていた利休の「もう一つの顔」を考えるとき、利休の生きざまは決して純粋無垢な芸術至上主義の旗を掲げて、シンプルな軌跡を描いているとは言い難いであろう。

そこには彼なりの妥協があり、それなりの権勢欲も存在しなかったとは思えない。それにも拘らず、彼が信長の「黄金の茶室」に耐えることはできても、丸ごとそれをなぞり、且つ、それ以上に刺激的で、世俗的な体臭にまみれた秀吉の「黄金の茶室」には、我慢し難い思いが潜んでいたと推測できるのである。ある意味で、それは具現化された茶室の内に表現された、ある種の生来的なセンスの違いを嗅ぎ取った者の、言わば、直感のようなものであったかも知れないだろう。

そしてそれ以上に我慢し難かったのは、絶対に超えられない信長という男の極めつけの個性を過剰に意識するばかりに、絶えず信長が遂行し、構築した世界の上を過激なまでに目指す執拗さではなかったのではないか。

秀吉という男は、あろうことか、国内の統一を果たした後、明の征服まで真剣に考えていた節があり、その一環として、朝鮮出兵まで実現してしまったのである。この野心の根底には、明らかに信長という実質的な天下人の歴史的な乗り越えを検証する、最も分りやすい感情が厚かましいまでに横臥(おうが)していたであろう。

そのような感情を身近でたっぷりと嗅がされた利休の侘数寄の精神が次第に膨らんでいって、そこに山上宗二の死を加速因子にすることで、遂に飽和点に達したとき、そこに確信的な賜死という事態を招来するに至ったと読み取ることは可能である。

さて、本作である。

そこには、極めつけのラストシーンが用意されていた。それは、全てそこに流れるまでの物語であったことが了解されるラストシーンであった。

「利休の茶室」に、二人の男がいる。

一人は利休その人であり、もう一人は天下人、秀吉である。

その秀吉から死を命ぜられた利休が、悠然と最後の茶を点てている。堺に蟄居(ちっきょ)を命じられた利休が、秀吉の命で京に上り、そこで切腹の命を受けた経緯は一切省略されて、今そこには、自分が死を命じた最後の茶を喫するために、狭い躙り口から身を屈めて「無」の空間に侵入した天下人が、居心地が悪そうに座っているのだ。

というのも、天下人が「利休の茶室」に踏み入れた途端、床の間に活けてある決定的な配図が、天下人の肝を寒からせしめるのに充分過ぎたからである。その床の間には、「花と刀」の交叉の配図が、異様なまでに茶室の主の無言の自己顕示を放っていた。その前半生に於いて、人の心を数歩先まで読んで、「人たらし」と称せられるような気配りの人生を刻んできた秀吉が、老いて狂ったとはいえ、その配図の意味が分らないほど愚昧を晒すはずがなかったのだ。

その秀吉は「利休の茶室」で、利休のメッセージを受容しつつ、彼の死の決意を寛解させようとするが、最後まで利休は甘言に身を預けることをしなかった。彼の中では既に、その理念系が自己完結を遂げていたのである。あとは自らの老いた身体を、そのラインに乗せるだけだった。

そしてその行為は、老いの諦念の括りを超えて、既に自らが求め続けた世界の初心に立ち返って、そこで、少しでも揺らぐ心を固めてしまう物語の最終帰結点を自己確認するものであったに違いない。

だからもうそこでは、天下人は何も語れない。何も壊せない。

何も変えられないのだ。

「利休の茶室」は今や「逆転の小宇宙」と化してしまったのである。

権力関係の逆転を繋いできた一介の茶人の人生の完結点は、その「逆転の小宇宙」を確信的に追認するだけで良かったのである。見事までの人生の振れ方を、見事なまでに映し出した虚構の映像の中枢には、かなり稚拙な構図とは言え、恐らくそれ以外にない、「花と刀」というシンプルなイメージに圧縮された配図が待機していたのだ。

8 季節と一体を成して、草庵で呼吸を繋ぐ男の内面世界

以上の私の論考は、あくまでも本作と、そのベースになった原作を中枢的な視野に入れて把握したものである。だからこれもまた、虚構の仮説と言えるだろう。

正直、私自身、本作に描かれた四人の実在人物、即ち、利休、宗二、織部、有楽斎、という茶人の生きざまに関して、それほど美化していないのである。

本作はあくまでも作り手たちの理念系の産物であり、英雄的な男たちの、英雄的な物語であるに過ぎない。

英雄譚を好まない私の映像観の中で、それでもこの映像を支持したいのは、全篇を貫く緊張感溢れる厳粛な空気感の内に、骨太だが、しかし分りやすいメッセージがそれほど矛盾なく表出されていたからでもある。季節を表現する映像と、その季節が一体を成し、草庵で呼吸を繋ぐ本覚坊の内面世界の描写が上手に絡み合っていて、蓋(けだ)し印象的だった。

要するにこれは、その固有なる人生の軌跡に理念系を刻んで止まない男たちの、徹底した理念系のマニフェストであり、その眩いまでの身体表現の物語であったということである。

9 イメージの過剰な劇的効果

―― 最後に一言。

映像は原作以上に「戦国乱世と侘茶」の関係を重視していて、それを「戦国乱世の最後の茶人」としての有楽斎の、自刃を模した死で括ることで、乱世の茶人であった利休の死の心理的背景を描き出していたが、正直言って、そのイメージは些か劇的効果を狙いすぎている嫌いがあったので、私はその辺の言及については、限定的に了解した次第である。

【余稿】 〈饒舌という商品価値〉

それにしても、いつもながら熊井啓は饒舌である。饒舌過ぎるのである。

このような寡黙な映像世界に於いても、その饒舌を止められない過剰さは、恐らくそれが削られたら、「熊井啓」という商品価値を失いかねない本来的な何ものかであることが、今さらながら再確認せざるを得なかった。

三船も錦之助も、「如何にも」的な演技で固まっている中で、本覚坊を演じた奥田英二のナビゲーターぶりには、その役割を超えて、観る者の心の琴線に触れる繊細な表現力が際立っていて、その一点のみで、或いは、私の本作への評価が定まったとも言えようか。

(2006年8月)

0 件のコメント:

コメントを投稿