<えも言われぬ滑稽が醸し出す空気感>

1 普通の人間の、普通の人生の、普通の振舞いの滑稽感

国境による隔たりがあっても、人間がそれぞれ固有の人生の中で迷い、悩み、傷つく問題には、それに対する対処法において、文化的且つ個人的差異が認められるだろうが、「愛」、「性」、「健康」、「家族」、「不倫」等々と言った問題が抱える普遍性の中では、大同小異でしかないという真実を示唆する一篇でもあった。

その問題意識によってのみ、本稿を進めたい。

その例証の中で最も興味深かったのは、ハンナの夫エリオットが、妻の妹である三女のリーに恋愛感情を抱いた末に開いた行動様態である。

エリオットがリーとの間で既成化されていた、義理の関係の形式性を突き抜けて、相互に特定化された禁断の不倫関係にまで発展してしまうとき、その特殊な関係を開いていくプロセスはコメディの文脈の内に支配されながらも、心理学的に見れば、古今東西に類を同じくする包括性の中で説明できる何かであった。

まず、義理の関係の形式性を突き抜ける契機がある。

これは、「この切なさ、自分でも嫌になるよ。彼女が自分の前を通ったとき、危うく僕は気絶しそうになった」という感情が沸点に乗り上げるほど、妻の妹に強く思いを寄せるエリオットが仕掛けた、子供じみた「出会い」という最初の階梯が人為的に作られた。

エリオットは、リーとの偶然の出会いを装うために街の中を走り回った末に、計算尽くの出会いに成功したのである。

|

| カミングス |

“あなたの何気ない視線で

閉じた私が開かれていく

一枚一枚 花びらをめくるように

まるで春がしなやかに

秘めやかに

バラを開くように

私を開かせる

あなたのすべては何だろう

ただ私にわかることは

バラよりも深いあなたの瞳と

雨よりも優しく

触れるその手を“

かなり気障な手法だが、それは、ポエムのフレーズに反応すると信じた男の考え抜かれた末の、恋のマニュアルの手口であった。

バッハの「チェンバロ協奏曲第5番ヘ短調」の調べに溶け込むようにして、それを読むリーの心には、明らかに求めるものと出会ったときの小さな快感が生まれていた。

因みに、彼女は融通の利かない頑固な中年画家と同棲していて、自分だけに心を開く男の独占感情に窒息しそうな日常性を送っていたのである。

|

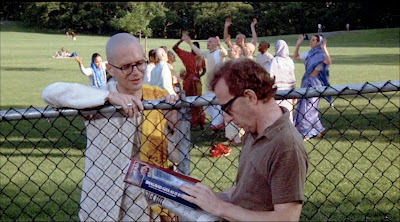

| エリオットとリー |

中年画家と同棲する若いリーの家に、絵画の蒐集家を伴って、エリオットは直接的で大胆な攻勢に打って出た。

彼女の同棲相手が束の間、部屋を留守にしている間、男は女に仕掛ける果敢なアプローチの処方で迷っていたのだ。

“彼女にキスしたいが、微妙な状況だから細心の注意が必要だ。まず明日の昼食に誘ってみよう。断られたときの対応も考えて。これには高度の技術が必要だ”

自分の欲望の突沸を恐れ、男は必死に恋の戦略を練った。

そんな心の声とは裏腹に、カミングスの詩集を手に取って、彼女が自分に接近してきた絶好のタイミングが男の情動を突き上げて、男は咄嗟に彼女にキスしたのである。

「前から愛していたんだ」

この唐突の告白もまた、男の恋の戦略を前倒しにした欲望の突沸の結果である。

男は最初の攻勢で、一気に恋の冒険のステップを駆け上ってしまったのである。

思えば、集団の中で形成された沸騰状況で、理性的文脈が情動系に左右されやすくなる心理現象をリスキーシフト(注)というが、多くの人間の行動傾向を仔細に観察していくと、集団心理学の問題とは無縁でも、そこに形成された状況次第で、情動系が理性的文脈を抑え込んでしまって、呆気なく、このような振舞いに走るという現象は日常的に見られるところである。

それは、国境による隔たりを越えた、人間の問題が抱える普遍的な行動文脈であると言えるだろう。

(注)普段は理性的に行動することができる人が、集団の中に入ることで極端な言動を行いやすくなる心理現象で、社会心理学の概念。

ともあれ、この一件の後、エリオットは妻のハンナとの関係に隙間が作られつつあることを実感し、それを妻に指摘され、「もし僕に愛人がいると答えたら?」などと反応し、妻の自分に対する疑惑の程度を試したのである。

しかし妻のハンナは、自分を疑う素振りの片鱗も見せなかった。

“妻をいじめるのはよそう。正直に言うんだ。君の妹を愛している。仕方がなかったと。この際、正直な告白が必要だ”

これが、男の心の声。

「悩みがあるのなら、一緒に悩むわ」

またもや、妻から助け船が出されてしまった。

妻のハンナは、夫の態度のよそよそしさを実感していて、心のどこかで不倫への疑惑があったのも事実。そんな思いが、夫との「浮気問答」を生んだのである。

更に言えば、エリオットのこの種の「反省と自戒」のモノローグの本質は、「妻を苦しめて悩む夫」というイメージラインで自己像を固めることで、インモラルな振舞いに対する安直な贖罪を手に入れることが狙いなのだ。

もっと言えば、「妻を苦しめて悩む夫」というイメージラインで自己認知を固めることによって、「インモラルな振舞いを冒す許し難き自己」と、「欲望の稜線を広げて、快楽を貪る時間の延長を求める自己」を対峙させ、安定した〈生〉の持続を保証しようと情報統制を図る自我が、自分を致命的に傷つけないように、前者のモラルを稀釈化させることが重要なのである。

まさにそれこそ、人生の長きにわたる時間に〈技巧〉の導入を摂取して、自我の均衡性を安定的に構築した証左となるものだ。

些か塵芥に塗(まみ)れているが、この類の〈技巧〉の導入の摂取なしに、常に不完全でしかない人間は、自分サイズの〈生〉を繋いでいくことは容易でないだろう。

人間の狡猾な自我防衛戦略の有りようは、その現出のパターンこそ違えども、当然の如く、国境による隔たりを越えたものである。

それが恐らく、普通の人間の、普通の人生の、普通の自我の、普通の振舞いであり、言わずもがな、この類の行動様態もまた、人間の問題が抱える普遍的な行動文脈に含まれるものだろう。

普通の人間の、普通の人生の、普通の振舞いであればこそ、そこに醸し出される滑稽感が、観る者の自我のサイズにフィットしたのである。

2 ニューヨークの真ん中を彷徨する男 ―― ミッキーの「病気恐怖症」①

|

| ハンナとミッキー |

耳の聞こえにくさから耳鼻科に赴いたミッキーは、そこの医師から言われた一言が彼の人生に大きな転機を生むに至った。

「右耳の高音域の聴覚が極端に落ちていますな。とにかく、病院で精密検査だけ受けて下さい」

精密検査を受けることのプレッシャーが、ミッキーを不安の底に陥れ、早速彼は、知り合いの医師に電話してその原因を聞き糺したのである。

「最悪の場合を考えると、脳腫瘍ですな」

この一言が、彼を絶望の淵に陥れる状況を作り出したのだ。

それまで気にもしていなかったベルの音が聞こえて、耳鳴りを疑った挙句、全てを脳腫瘍に結びつけて考えてしまうに至ったのである。

「患者のショックを考えて、医者は隠すんだ。悪くないのに、なぜ病院で検査を?」

心配するスタッフの女性に対しても、「癌という言葉は使うな。脳腫瘍の症状があるんだ」と怒ってみせるのだ。

「2か月前は皮膚癌ね」

この女性の言葉に、ミッキーは「急に背中に黒いシミができたからね」と反駁した。

「シャツの汚れよ」と女性スタッフ。

「背中は見えにくいから」とミッキー。

こんな調子の会話が、いよいよミッキーを「脳腫瘍患者」に仕立てて行く。

「今朝は幸せだったが、今はお先真っ暗だ」

視聴率が落ちても、この男には今、プロデューサーとしての職業よりも、「脳腫瘍患者」という決めつけの意識しかないのだ。

総合病院での精密検査。

「聴覚テストの結果が、あまり芳しくなかった。それで断層撮影をしました。大袈裟な機械で。この灰色の影がどうも気になりますね。月曜の朝、CATスキャン(CTスキャン)を」

この医者の言葉で、ミッキーの不安は恐怖に変じていた。全てを脳腫瘍と考えてしまうのである。

“とにかく落ち着くんだ。どうってことない。灰色部分が気になるだけなんだ。まだ、何の結論も出しちゃいない。僕はお馴染みのニューヨークの真ん中にいる。周囲は交通渋滞やレストラン。ある日突然、ここから僕が消えるなんて!落ち着け。異常なんかないさ”

|

| Hamilton Parkから望むマンハッタン島(ウィキ) |

「僕は死ぬんだ!分ってる!肺に影がある。慌てるな。肺じゃなくて耳だよ。でも同じことだ。畜生、眠れない。でっかい腫瘍が頭にあるんだ。瞬きする度にゴロゴロと感じる。もっと検査をするのは医者が疑っている証拠だ。神様と取り引きしよう。片耳くらい聞こえなくていいから、脳手術はごめんです。落ち着け、いつも検査の結果は白だった」

不眠の症状まで引き込んだミッキーは、かつての検査の結果が黒であった事実を想起した。

今では、友人として付き合う関係を維持しているが、ミッキーが無精子症であるが故に精液の量が少なく、そのためハンナとの夫婦関係に亀裂が入り、離婚することになったという経緯である。

この男には今、自分の身の回りで起こる一切の事象が、「脳腫瘍患者」という決めつけの意識の内に収斂されていたのだ。

3 ニューヨークの真ん中を彷徨する男 ―― ミッキーの「病気恐怖症」②

ミッキーの「病気恐怖症」の有りようを、フォローしていこう。

「あまり芳しくありません。腫瘍のある場所から見て、これは手術しても無駄でしょう」

“おしまいだ。僕は死と直面している。それも今すぐだ。恐ろしくて口もきけないし、息もできない”

この「絶望の淵」と題するエピソードのキャプションを象徴するモノローグが、そこに拾われていた。

しかし、その医師の次の一言で、「絶望の淵」という究極の意識が一変するに至った。

「大丈夫。何の異常もありませんよ。結果はシロです」

|

| ニューヨークの夜景 |

しかし、それも束の間だった。

「命なんて儚いものだ。全ては意味がない。何もかもだ。命もテレビも全世界も無意味だ。病院を飛び出したときは嬉しかった。でも、歩道を走り出して、閃いた。今日は無事だ。明日も死なない。でも、結局は死ぬんだと。いつも知ってはいたが、考えまいとしていた。あまりにも恐ろしい事だからね。ライフルを買った。一週間前だよ。悪性なら自殺するつもりで。でも、両親が嘆くだろう。だからまず、両親を撃ち殺さないと。そして親族もだ。血の海だよ・・・この問題の答えが欲しい。このままじゃ、過激なことをしそうだ」

これは独白ではない。例の女性スタッフに語ったミッキーの言葉である。

「“人は結局、人生が無意味だと悟るだけだ”トルストイ」

この厭世的なキャプションがミッキーの心象風景を代弁して、この章のシークエンスが開かれていく。

「無数の本が、お偉い先生方の執筆で出版されているが、所詮、誰もこの人生の大問題に答えていない。ソクラテスも読んだ。でも彼はホモだった。こんな奴に何が分るんだ?ニーチェの『永劫回帰』の論理も読んでみた。我々は人生を繰り返し生きて、永遠に続くそうな。いいね。まるでTVの再放送だ。かのフロイトも悲観論者だ。精神分析など何の効果もない。僕の分析医など、気の毒にもうお手上げだ。ジョギングの連中も、必死に肉体の衰えを防ごうとしている。健康器具を使っている人たちなど悲しいね。可哀想にあんなに太っている。体を運ぶのも大変だ・・・」

ミッキーの毒気含みの独白は、人生の唯一の答えを求める自分の心の飢渇感に戻っていく。

「人生の唯一の答えは愛かも知れない。でも、僕とハンナの愛は破れた。そして妹とデート。数年前、ハンナと離婚した後だ。ホリーとね…」

その後の映像は、ミッキーがハンナの妹(次女)とノリの悪いデートをする描写を映し出したが、現在の彼は、仕事を休職してまで、「病気恐怖症」の克服、即ち、どんなときでも平常心を維持していられる精神状態を求めて暗中模索中であった。

それこそが、「人生が無意味だ」というペシミズムの克服を目指す彼の、本人にしか分り得ない深刻な問題意識の表れなのだろう。

ユダヤ人である男が辿り着いた精神世界の地平は、カトリックへの改宗の決断だった。

「神は信じてない?」という司祭の質問に対して、ミッキーが答えた言葉は次の通り。

「信じたいんです。そのためには何でもします。証拠が欲しいんです。神の存在を確かめれば生きていけます」

「大きな飛躍ですな」

司祭に言われたように、それはミッキーにとって、あまりに「大きな飛躍」だった。

ユダヤ教徒の両親に反対され、ミッキーは「大人なんだから自分で判断したい」と必死に抗弁するのみ。

「この世から消えてしまうんだ」というミッキーの死に対する恐怖感は、いよいよ極まったのである。

「怖くないさ、死ぬときは死ぬんだ。死ぬときに心配すりゃいい」

これが、ユダヤ教徒の父の答え。

この決め台詞のような父の一言を受けても、ミッキーの「宗教遍歴」は変わらなかった。なぜなら、彼が求めているのは宗教それ自身ではなく、宗教によって「死の恐怖感」を希釈させたいだけだからだ。

そんなミッキーが最後に到達したのは、ヒンズー教の一派であるクリシュナ教であった。

その理由は、「カトリックじゃ、救いは死後払いだ」なので、「霊魂再生を信じる宗派」としてのクリシュナ教を選択したというもの。

「死に恐怖を?」とクリシュナ教徒。

「もちろん、怖い」とミッキー。

結局、ミッキーは文献をもらうだけで、クリシュナ教徒にはならなかった。

「頭を丸め、僧衣をまとい、空港で踊るとは、ジェリー・ルイスだよ。願い下げだね」

「一ヶ月ほど前、僕はどん底に落ちた。神はいないと思い、生きていたくなかった」

このモノローグで判然とするように、ミッキーの精神状態は、今や絶え絶えだった。

そんなミッキーがライフル自殺を試みたが、持つ手が震えて見事に失敗した。彼はもう、自殺することすらできない絶望の極みにあった。

その後、彼が町を散歩する中で、たまたま入った映画館で観たのが、マルクス兄弟の映画だった

「僕はその映画を観ながら、その世界へ引き込まれていった。そして思ったんだ。なぜ自殺を考えたかと。愚かなことだ。あの画面の連中を見ろ。本当に滑稽で、何の悩みもない。神はいなくても、人は生きて死ぬだけだ。人生を楽しめばいいんだよ。何も深刻に考えることはない。だから、暗い人生を送ることは止めて、ないものねだりの答えも求めず、命の限り楽しむんだ。その後のことは、誰も知っちゃいない。そんなあやふやなことで悩まなくていい。今が大事なんだ・・・」(ミッキーのモノローグ)

「宗教遍歴」を諦めたミッキーの心が癒されたのは、マルクス兄弟の映画との再会だった。

|

| 「我輩はカモである」 |

グルーチョ・マルクス主演の、独裁者を風刺した毒気含みのスラップスティックとして、つとに有名な作品である。

ミッキーのモノローグの内実はあまりに単純なことだが、彼の「病気恐怖症」を克服するに足るものが、ナンセンスなギャグの洪水で世界恐慌の只中にあるアメリカ人に荒唐無稽な笑いを振り撒いた、スラップスティックコメディーとの出会いであったということは、「その程度」の出会いによって解消し得るノイローゼであったということだ。

しかし私たちは、ライフル自殺を試みた男の気分を劇的に変容させるに足る、そのようなシンプルな遭遇の処方的価値を決して侮ってはならないだろう。

360度の彷徨によって、様々にインナートリップした挙句、最も身近で、理屈抜きの単純な地平に立ち竦んだとき、初めて見えるものの実感的価値を手に入れることの有難さを簡単に反古にできないのである。

どれほど自己顕示しようとも、人間は所詮、このような狭隘な世界で喜怒哀楽を繋いでいるということだろう。

それでいいのだ。ウディ・アレンは、そう言いたいに違いない。

恐らく、人間はそのような「自分サイズ」の文脈を求めて、永久に彷徨い続ける何かなのだろう。

「死に対する恐怖感」がどこまでも観念である限り、その観念を相対化・稀釈化し得る「自分仕様」の物語を構築すれば足りるというなのである。

それが彼の自我の奥深くに根付いているだろうから、ミッキーの「病気恐怖症」が、身近な人間との思わぬ再会によって最終的に克服されるとは到底思えないが、それでも当面は、「自分サイズ」の「心理的共存関係」を手に入れられるか否かにかかっているということのようだ。

そういう映画であった。

後述するが、その後のミッキーは、小説を書き始めたホリーとの関係を発展させていくことで、彼の人生の危機を一時的に克服していったことを書き添えておく。

4 「ハッピーエンドの括り」という、ハリウッド文法的な閉じ方への大いなる違和感

アウシュビッツの話題に触れるような暗鬱なタイプの同棲者(中年画家フレデリック)との間で、既にこの閉鎖系の関係が作り出す窒息感によって、拠って立つアイデンティティの基盤を劣化させていたリーはまた、エリオットにも次第に距離を置くようになっていた。

そんなリーの態度に、エリオットもまた、拠って立つ自我の安寧の拠点が揺らいでいた。

夫の行動の不安定さに苛立つ妻は、問詰するように夫を責めた。

「いい加減にしろ!誰か相談相手が欲しかった!」と夫。

「いつも私がいるのに?」と妻。

「しっかりし過ぎて、鬱陶しい!」

「本当は弱い女よ」

「そうは見えないだ!」

この夜の夫婦の会話は、閉鎖系の最悪のパターンの内に閉じられた。

しかし、妻を深く傷つけたことを反省する夫は、一人寂しくベッドに潜る妻のもとに寄り添って、自分の感情が許す限りの優しさを身体化したのである。

こんなとき、人間は実に巧みなほど狡猾になる。

「自分が真に愛しているのは妻である」などという物語を、アドホックな処法として再構築することで、失恋の痛みを希釈化してしまうのだ。

それは、自分一人で抱え切れないほどのディストレス(深刻なストレス)に甚振られているときの、それなりに有効なショック・アブソーバ(衝撃吸収装置)の機能を代行するに違いない。

妻もまた、それを感受していながらも、「夫が真に愛しているのは自分である」という自己基準に沿った物語を仮構することで、自我の空洞感を埋めていくのである。

人生とは、様々な手法による技巧の産物以外ではないのだ。

(この類の日常的なエピソードを捨てていっても、結局、リーとの関係が終焉したエリオットは、ハンナへの愛を確信し、妻の元へ戻っていくという予定調和のオチに収斂されていった)

閑話休題。

3章で言及したように、ミッキーはホリー(ハンナの妹)との交際が深まって、急速に懇ろになっていった。

心に空洞感が生まれたエリオットもまた、リーとの関係を精算するに至り、ハンナの許へ戻った。それ以外に、男の心の身の置き場が存在しないからだ。

そして次の年も、両親を呼んで、ハンナの家で開催される恒例の感謝祭のパーティの日がやって来た。

今回は、次女のホリーはミッキーと同伴である、

更に、エリオットとの関係が切れたリーは、新婚ホヤホヤの夫と共に、賑やかなりしパーティの場に現れた。

この1年間、ハンナとその姉妹には、心労多き様々な出来事が出来したが、どうやら彼女たちなりの幸福感が延長されていた。

映像のラストシーン。

「素晴らしい人生だ。姉との結婚に破れた男が、何年も経ってから、今度はその妹と結婚した」

一時(いっとき)、「死に対する恐怖感」から解放されていて、ご満悦なミッキーの優しい言葉に、ホリーはとっておきの一言をもって返報した。

「妊娠したわ」

二人の熱い抱擁の中で、観る者にはコミカルな筆致の連射が印象づけられるほどに滑稽だが、しかし人生の本質に肉薄する、至極普通の人間たちの他愛もない日常と非日常の往還を描いた、超ド級のトラジコメディ(悲喜劇)の映像は閉じていった。

然るに本作は、多くのウディ・アレンを好む日本人にはお気に入りの一篇かも知れないが、このようなハッピーエンドの映像の閉じ方は、何よりハリウッド映画と距離を置くウディ・アレンらしくない作品の括りであると、私には大いに違和感が残った。

その辺りについて、ウディ・アレン本人が語った言葉があるので、それを6章で検証していきたい。

5 えも言われぬ滑稽が醸し出す空気感 ―― まとめとして

“その昔、母は美人で、父はスマートでした。輝く未来が約束されていたけど実現しなかったのです。絶え間ない争いや裏切りで傷つけ合い、それはもう悲惨なものでした。子供を作っても、育てる興味はなかったのです。でも文句は言えません。役者バカでしたから”

このモノローグは、かつて芸能一家の中枢にいた我の強さが災いしたのか、年を取っても意固地になって、いがみ合う両親を横目に、性格穏健で真面目に生きる長女のハンナの視界から覗き見える、的確で冷静な夫婦像。

モノローグの中で眩いまでに映し出される、かつての美男・美女の写真は、紛れもなく、ハンナの両親の若きポートレートだった。

|

| イングマール・ベルイマン監督 |

ともあれ、このような鋭利な視線が本作の見えにくい芯になっていて、物語の骨格を構成し、本作の多彩な人間模様を客観化し、相対化するのだ。

従って、本作の群像劇は、常識的な女性であるハンナを基準にして、その周囲にいる者たちを相対化して、その固有のキャラから滲み出る滑稽感、浮遊感などを強調させる演出に成功した傑作であると言えるだろう。

本稿では、ハンナの妹(3女)のリーと、ハンナの夫のエリオット、それに「病気恐怖症」のミッキーを特定的に切り取ることで、当人たちにとっては本気であり、真摯であり、局面において相当に深刻な人生テーマを抱えながらも、まさにそれ故にこそ、と言うべきか、二人の男の心の振れ方が人生の前線上で表現される葛藤の内に、えも言われぬ滑稽が醸し出す空気感を感受する思いに言及した次第である。

外部世界を完全に遮断して、人生の中枢的な問題の一つを特定的に切り取って、人間がそれについて真剣に悩めば悩むほど、その過緊張の状態が炙り出す身体表現が通常の日常性との危うい乖離を生み出していき、ナチュラルな身体性から洩れ出すその違和感は、客観的には大抵、滑稽感としか呼べないような情感傾向を分娩してしまうのである。

これが、本篇が醸し出す滑稽感の本質である、と私は考えている。

また、コメディに心理描写をふんだんに取り入れることで、人間ドラマの味付けを深くしていく分、そこに何とも言えない滑稽感を醸成するというウディ・アレン特有の表現世界の自在性が、映像で使われるBGMや、大都会ニューヨークの様々な風景とのアンサンブルが溶け合って、固有の律動感と躍動感を生み出していったのだ。

本作は、まさにそのような一篇だった。

6 コメディラインの基調音に混淆されたシリアスドラマ ―― ウディ・アレンの言葉から

本稿の最後に、本作についてのウディ・アレンの感懐を紹介する。

「みんなからすごくシニカルだとか悲観的だと言われるけど、僕は悲観的だとは思わない。あれが残念ながら現実だと思うね。『ハンナとその姉妹』の一番の弱点は映画の終わり方だ。

もとのエンディングでは、マイケルイ・ケインはハンナの妹にずっと恋し続けるんだけど、ハンナの妹は彼を待つのに疲れてしまい、他の男と結婚してしまう。彼は落胆して、第二の選択として残りの人生をハンナと共に過ごすべく、そのもとに戻る。

彼はいつも妹を想い、家族のパーティで顔を合わせたりもするけど、二度と関係を持つことはない。そして第二の選択としてハンナと残りの人生を過ごさねばならない。

それがもとの終わり方だった。

映画を作り上げてみると、僕が今言ったような終わり方では、あまりに気が滅入るものになってしまった。まるで、テーブルから床に落ちてしまったものみたいにね。それで、映画をもっと明るい終わり方にする必要があった。

チェーホフの作品で描かれるような悲哀をうまく描くことができなかったんだ。それで『ハンナとその姉妹』は今のような終わり方になったんだ」(「ウディ・アレン 映画の中の人生 リチャード・シッケル著 都筑はじめ訳 エスクァイア・マガジン・ジャパン刊 2007年/筆者段落構成)

「僕はチェーホフの芝居が好きだ。僕のお気に入りの作家だよ」(「ウディ・オン・アレン 全自作を語る」キネマ旬報社刊 1995年)と語るウディ・アレンは、チェーホフの作品を意識しながらも、チェーホフ文学に漂う「悲哀をうまく描くことができなかった」と言うのである。

更に、彼は語った。

「こういうアンサンブルのスタイルが僕は気に入っている。だから、試したかった」

「この言葉(人生は無意味であるというキャプションのこと/筆者注)をもとに『ハンナとその姉妹』を作ったわけではないが、この映画の物語や筋道を表現していると思う。あの時、もっと細かい配慮があれば、この考えを裏づけるような映画にしただろう。でも、僕は途中で放棄した。最後はこの言葉からちょっと離れてしまった。

(略)最後にきちんとオチをつけすぎた気がする。ちょっと最後が楽観的すぎた。(略)もっと曖昧な方が良かった」(「ウディ・オン・アレン 全自作を語る」キネマ旬報社刊 1995年/筆者段落構成)

「ちょっと最後が楽観的すぎた。もっと曖昧な方が良かった」というウディ・アレンの言葉は、彼の本音であろう。

チェーホフ戯曲にチャレンジした実験的作品であったが、映像構築力に成就しなかったという作り手の総括は、楽観的な映像文法の猿真似を嫌う思いの率直な表出であったということだ。

「僕は“心配性”なんだ。いつも自分の病気を気にしたりしない。でも、いざ病気になると、もう助からないと思ってしまう。すぐに動揺するんだ」(同上)

この言葉も、ウディ・アレンの本音のようだ。

件の著書の中で、彼は映像のミッキーを彷彿させる性格傾向を持つことを語っていて、極めて興味深かったが、まさに作り手の日常性が非日常の恐怖に拉致される思いをそのままなぞることで、コメディラインの基調音に混淆されたシリアスドラマとして、本作を評価することが可能であると言えるだろう。

(2009年12月)

0 件のコメント:

コメントを投稿